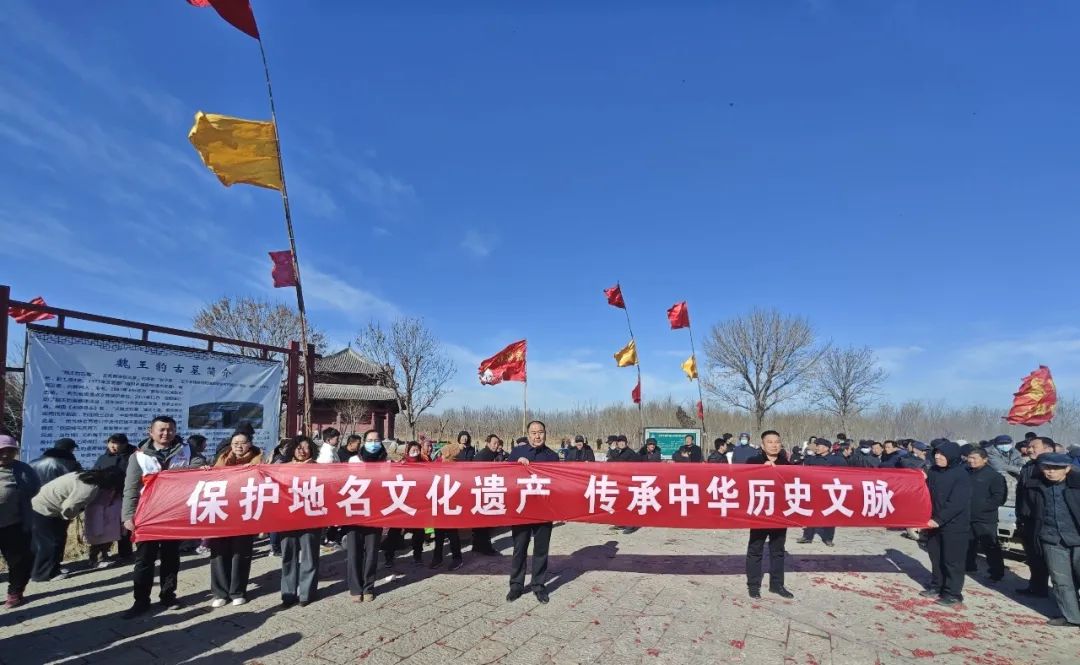

元宵佳节,县地名文化志愿服务队与信阳镇地名文化志愿服务队到县级首批地名文化遗产郭莱仪古墓、信阳故城遗址,与来自东营、河北、德州庆云群众共庆十五元宵,共传历史人文故事、共享地名文化、共赏今朝盛世。

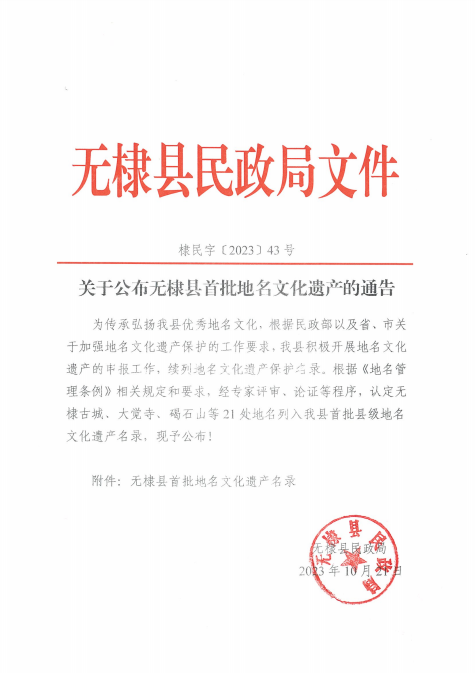

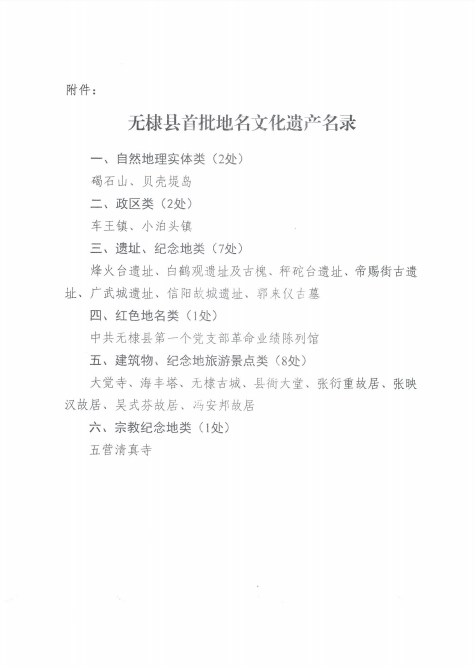

郭莱仪古墓、信阳故城址不仅是连接过去与未来、传承历史与文化的桥梁,更承载着丰富的历史文化信息,是无棣县乃至更广泛区域历史见证的宝贵财富。2023年10月21日,郭莱仪古墓、信阳故城址被列入到无棣县首批县级地名文化遗产。

地名文化

活动现场,锣鼓喧天,县地名文化志愿服务队通过发放地名文化宣传册子、《地名管理条例》,张贴横幅等形式向群众普及保护地名文化遗产的重要性和必要性,讲解蕴含在地名中的人文故事和风土人情,面对群众提出的地名相关问题,志愿者详细解答,引导群众关注地名文化,厚植家国情怀。在欢乐祥和的节日氛围中,为元宵佳节增添了浓厚的地名文化氛围。

信阳故城遗址

根据《山东通志》记载,信阳故城古时称“信城”。相传西汉大将军韩信由燕伐齐至此,鏖战丢靴,士卒哗然,为雪丢靴之辱,韩信下令仿靴筑城,旧为无棣县八大景之一,称“汉垒盘旋”。此地人文荟萃,汉唐文化遗留丰厚,信阳古城演绎着汉风古韵一路伴随着历史的步履行进到21世纪。

相传韩信下齐所筑。取韩信建成和城处大河之阳的意思,命名“信阳城”。该城由汉大将军韩信所筑,且位居萧米河(亦称小米河)之阳而得名。原城墙环车里、谢家、如意(俗称靴脸)三村,外形如靴。相传西汉时,韩信伐齐至此,鏖战中丢失战靴,士卒哗然。为雪丢靴之辱,韩信下令仿靴筑城,形如磬折而缺其西南。今遗址西南隅,城垣残迹尚余50余米,高处10余米,低处2—3米,夯痕斑斑,依稀可见。1987年,滨州地区文物普查组对遗址全面考察,从城体格局、构筑方法、城土中夹沙陶片等方面测定,信阳古城约筑于战国后期至西汉初期。

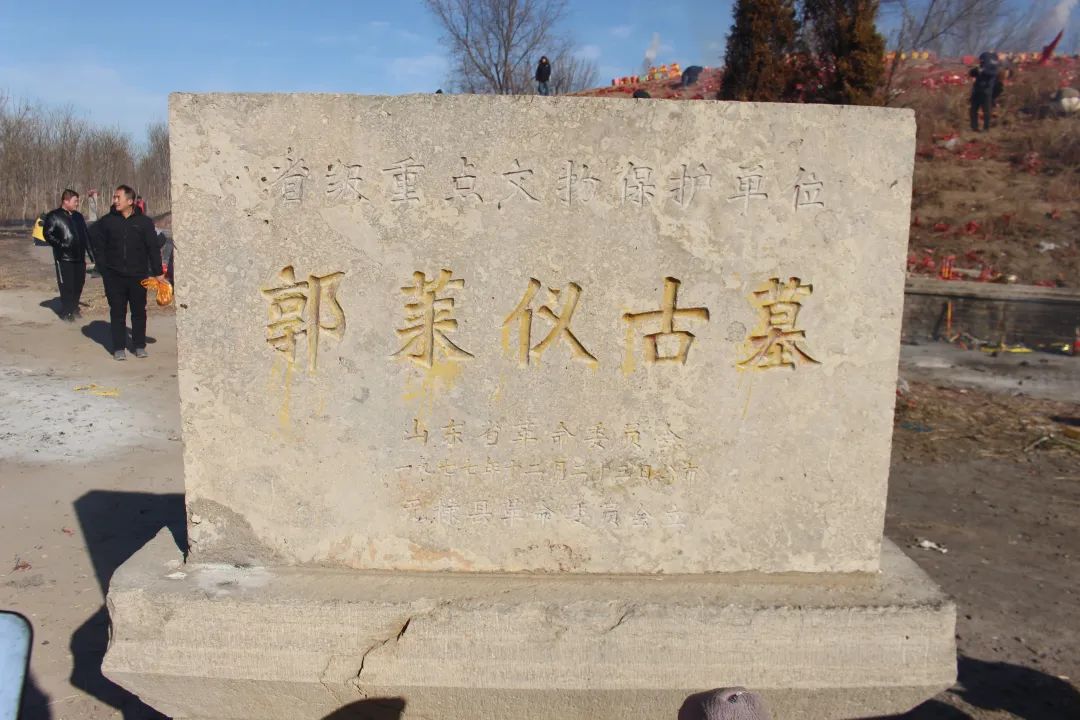

郭莱仪古墓

郭莱仪古墓,原名魏王豹墓,位于无棣县信阳镇郭来仪村西南。该墓呈台状,高6米左右,上面立着很多当地人送来的石碑,燃起的香火,还有不少人前来祭拜。民国《无棣县志》载“汉魏王豹墓,城北七里。相传韩信由燕伐齐到此,豹迎战三百合,中卸甲风阵亡,信令将士撮土筑此墓”。1977年,地区文管部门对此墓实挖(选点勘查),确属汉墓,内葬何人,未考。同年12月,被山东省革命委员会公布为省级重点文物保护单位。1987年5月立标志为“郭莱仪古墓”。2023年10月21日,郭莱仪古墓被评为县级首批地名文化遗产。每年的正月十四、十五、十六三天,这里都会有盛大的庙会,在这期间,常有乡民来此祭奠。

传说当时韩信“信阳城屯兵百万,靴脚踢长安”,魏王豹和韩信是亲姑表兄弟,当性情仁义的魏王豹去迎战韩信时,他顾及姑表兄弟的情分很是为难。当他来到信阳后,就与韩信秘密商议,在李良村与汤辛村之间假打一场。可当时韩信并未守约,他在约好的地点摆下迷魂阵,诱使豹的军队进入了埋伏圈。双方战得难解难分,魏王豹虽勇猛骁战,但最终由于韩信有备而来,豹军大败,魏王豹也血战而亡。此时韩信面对魏王豹的尸体,也是百感交集,毕竟他为了这场战争牺牲掉了兄弟亲情。念及此,他决定厚葬魏王豹,地点就定在了今郭莱仪村的西边。他先命将士们挖了一个大坑,在坑底部打上木桩,将棺木吊放在木桩上,又命令将士们一人捧一捧土,撒放于棺木之上“撮土筑坟”。最终形成了一个周长约5里的圆形墓地,如小山一般。

微信扫描下方的二维码阅读本文